【重磅】國務院發(fā)文又減輕中等以下收入者稅收負擔

國務院日前發(fā)布《關于激發(fā)重點群體活力帶動城鄉(xiāng)居民增收的實施意見》(下稱《意見》,國發(fā)〔2016〕56號),瞄準技能人才、新型職業(yè)農民、科技人員等增收潛力大、帶動能力強的七大群體,深化收入分配制度改革。在六大支撐行動中,提出將發(fā)揮稅收調節(jié)收入分配的作用,進一步減輕中等以下收入者稅收負擔,適當加大對高收入者的稅收調節(jié)力度。

“七大群體激勵”看點

(一)技能人才激勵計劃

完善多勞多得、技高者多得的技能人才收入分配政策,引導加大人力資本投資,提高技能人才待遇水平和社會地位。探索建立企業(yè)首席技師制度,鼓勵企業(yè)采取協(xié)議薪酬、持股分紅等方式,試行年薪制和股權制、期權制,提高技能人才收入水平。統(tǒng)籌考慮技能培訓、職業(yè)教育和高等教育,建立職業(yè)資格與相應的職稱、學歷可比照認定制度。完善職業(yè)資格與職業(yè)教育學歷“雙證書”制度。鼓勵地方對重點領域緊缺的技術工人在大城市落戶、購租住房、子女上學等方面予以支持。

(二)新型職業(yè)農民激勵計劃

定向培養(yǎng)新型職業(yè)農民,鼓勵農民通過“半農半讀”等方式就地就近接受職業(yè)教育培訓。完善農產品初加工補助政策,支持優(yōu)勢產區(qū)產地批發(fā)市場建設,延長農業(yè)產業(yè)鏈條。支持農民工、大學生等人員返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè),推進土地經營權入股發(fā)展農業(yè)產業(yè)化經營試點。

(三)科研人員激勵計劃

探索建立體現行業(yè)特點的高校、科研機構薪酬調查比較制度。鼓勵科研事業(yè)單位聘用高端科研人員實行協(xié)議薪酬。賦予科研單位更大的人財物支配權。

全面取消勞務費比例限制,調整勞務費開支范圍。下放科研項目部分經費預算調整審批權,砍掉科研管理中的繁文縟節(jié),推行有利于人才創(chuàng)新的經費審計方式。

完善單位內部科技成果轉化中對科研人員進行現金和股權、期權獎勵辦法。實施國有科技型企業(yè)股權和分紅激勵。探索完善科研人員股權獎勵個人所得稅遞延納稅政策。鼓勵企事業(yè)單位提供資金、資源支持職工創(chuàng)新。鼓勵社會資本設立專項獎勵基金,補償優(yōu)秀科研人員的智力投入。

(四)小微創(chuàng)業(yè)者激勵計劃

深化商事制度改革,支持各地結合實際放寬新注冊企業(yè)場所登記條件限制,推動“一址多照”、集群注冊等住所登記改革。優(yōu)化審批流程,推行“一表申請、一窗受理、一次告知”。支持并規(guī)范多層次、專業(yè)化創(chuàng)業(yè)服務平臺建設,通過評審優(yōu)惠、預留份額等方式對包括初創(chuàng)企業(yè)在內的小微企業(yè)加大扶持力度。落實扶持創(chuàng)業(yè)的各項優(yōu)惠政策。對創(chuàng)業(yè)失敗的失業(yè)登記人員及時提供各種就業(yè)服務。加大小微企業(yè)知識產權維權援助工作力度。

(五)企業(yè)經營管理人員激勵計劃

完善對組織任命的國有企業(yè)負責人的薪酬激勵機制,合理確定基本年薪、績效年薪和任期激勵收入。鼓勵民營企業(yè)家擴大投資,參與國有企業(yè)改革。嚴肅查處侵犯非公有制企業(yè)和個人合法權益、合法經營、合法收入的行為。嚴格執(zhí)行先定罪后沒收或處置嫌疑人財產的規(guī)定,最大限度減少對涉案非公有制企業(yè)正常生產經營活動的影響。減少對企業(yè)點對點的直接資助,增加普惠性政策。

(六)基層干部隊伍激勵計劃

提高基本工資在工資性收入中的比重。落實艱苦邊遠地區(qū)津貼標準正常調整機制。實施地區(qū)附加津貼制度,根據地區(qū)經濟社會發(fā)展、物價消費水平等差異,適當參考企業(yè)相當人員工資水平,將規(guī)范后的工作性津貼和生活性補貼納入地區(qū)附加津貼,實現同城同待遇。推進公務員工資調整制度化,定期開展公務員和企業(yè)相當人員工資水平的調查比較。

建立健全公務員績效考核體系,考核結果與工資收入掛鉤。完善公務員獎金制度,強化省級政府統(tǒng)籌調控責任。賦予地方一定的考核獎勵分配權,重點向基層一線人員和業(yè)績突出人員傾斜。完善公務員職務與職級并行制度,充分發(fā)揮職級對基層公務員的激勵作用。

明確應享有的各項福利待遇名稱、發(fā)放標準及發(fā)放范圍。推進公務員職務消費和福利待遇貨幣化改革,規(guī)范改革性補貼,形成以貨幣福利為主,實物福利為補充的福利體系。符合條件的鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員可以按規(guī)定納入當地住房保障范圍,為符合條件的公立醫(yī)院醫(yī)務人員就近提供公租房保障。

(七)有勞動能力的困難群體激勵計劃

實施貧困村“一村一品”產業(yè)推進行動;鼓勵、引導具備就業(yè)能力的困難人員積極就業(yè);加強專項救助制度與低保救助制度的統(tǒng)籌銜接。

“六大支撐行動”看點

(一)就業(yè)促進行動。

全面提升就業(yè)崗位創(chuàng)造能力;有效提升勞動力市場流動能力;不斷提升勞動力市場供求匹配能力。

(二)職業(yè)技能提升行動。

加強職業(yè)技能實訓基地建設;推行企業(yè)新型學徒制;完善職業(yè)技能培訓體系。

(三)托底保障行動。

完善基本生活保障制度;提升精準兜底保障能力;擴大基本保障覆蓋范圍。

(四)財產性收入開源清障行動。

拓寬居民財產投資渠道。在風險可控的前提下,加快發(fā)展直接融資,促進多層次資本市場平穩(wěn)健康發(fā)展。

加強對財產性收入的法治保障。加強資本市場誠信和透明度建設,完善上市公司信息披露、財務管理和分紅制度,切實維護中小投資者利益。在拆遷、征地、征用公民財產過程中,依法保護公民財產權利不受侵犯。

合理調節(jié)財產性收入。平衡勞動所得與資本所得稅負水平,著力促進機會公平,鼓勵更多群體通過勤勞和發(fā)揮才智致富。完善資本所得、財產所得稅收征管機制。

(五)收入分配秩序規(guī)范行動。

規(guī)范現金管理。推行非現金結算。全面推行銀行代發(fā)工資模式。

堵塞非正規(guī)收入渠道。繼續(xù)遏制以權力、行政壟斷等非市場因素獲取收入,取締非法收入。

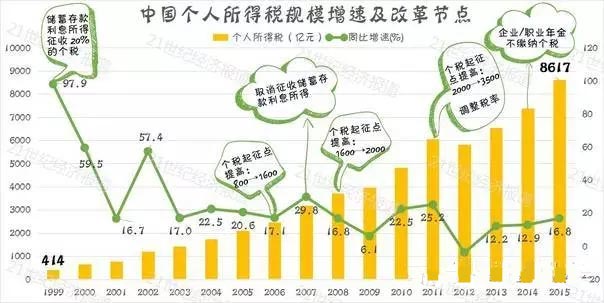

進一步發(fā)揮稅收調節(jié)收入分配的作用。健全包括個人所得稅在內的稅收體系,逐步建立綜合和分類相結合的個人所得稅制度,進一步減輕中等以下收入者稅收負擔,發(fā)揮收入調節(jié)功能,適當加大對高收入者的稅收調節(jié)力度。完善鼓勵回饋社會、扶貧濟困的稅收政策。

(六)收入監(jiān)測能力提升行動。

建立個人收入和財產信息系統(tǒng)。在確保信息安全和規(guī)范利用的前提下,多渠道、多層級歸集居民和非居民個人的收入、財產等相關信息,運用大數據、云計算等技術,創(chuàng)新收入監(jiān)測方式方法,提升居民收入信息監(jiān)測水平。

完善收入分配統(tǒng)計與核算。完善居民收入分配相關統(tǒng)計指標,增加群體分類。加快建立電子化居民收入調查統(tǒng)計系統(tǒng)。加強中等收入者標準研究。加強國民總收入(GNI)核算和境外凈要素收入統(tǒng)計。

建立收入分配政策評估體系。建立宏觀經濟、相關政策和微觀數據的綜合評估機制,對有關政策的執(zhí)行情況和效果進行評估。借鑒國際經驗,引入收入分配微觀模擬模型。